每次打开社交平台,"惊爆内幕""速看删前""央视刚刚曝光"等标题党文章总能占据视线焦点。这些收割"10W+"的谣言内容,如同精准投放的精神鸦片,利用人性弱点完成病毒式传播。心理学研究显示,每人平均每月会接触28条谣言,其中60%会不自觉地参与转发——我们早已沦为谣言产业链上不可或缺的一环。

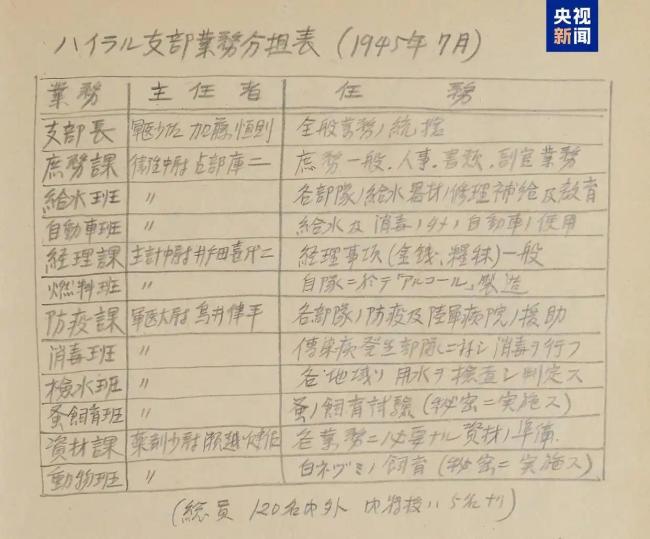

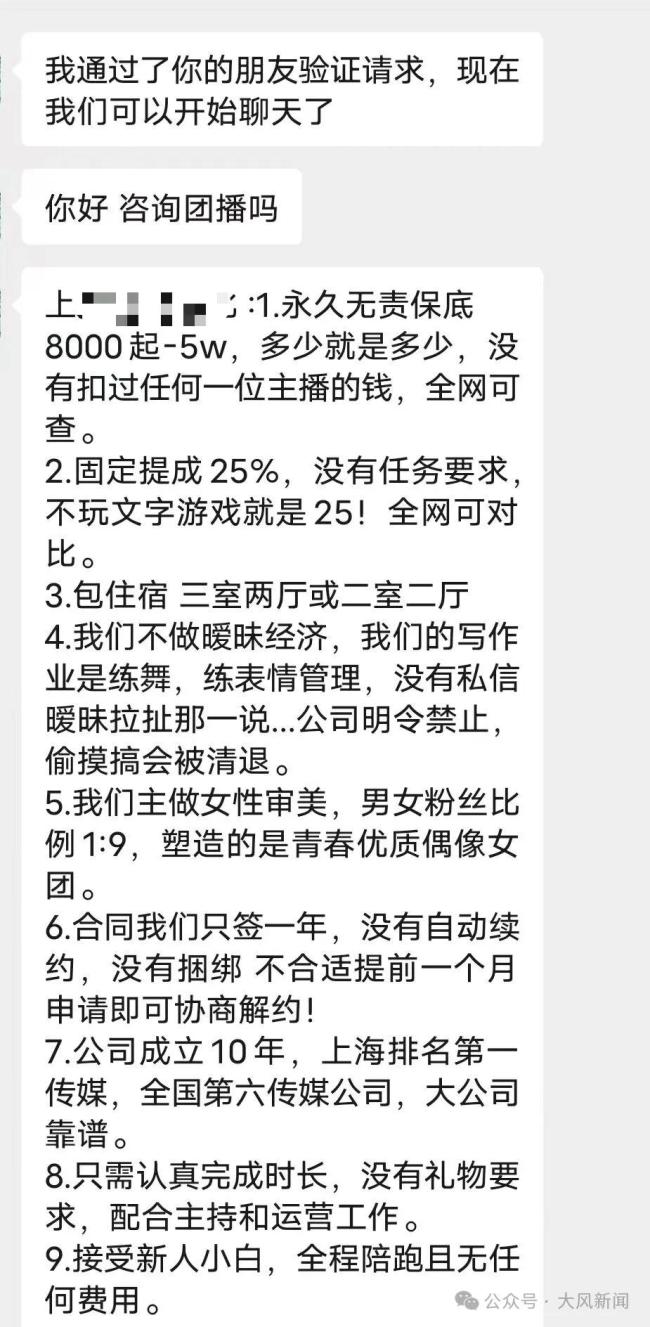

谣言制造者深谙"三秒法则":必须在前三秒激发读者的恐惧、愤怒或同情。食品安全类谣言常使用"致癌""致命"等字眼;社会事件类则偏爱"官商勾结""黑幕重重"等表述。某MCN机构流出的内部培训手册显示,成功谣言需具备三个要素:似是而非的专业术语、真假混杂的图片佐证、挑动情绪的对立立场。更可怕的是,算法推荐机制让辟谣信息的传播量往往不足谣言的1/10。

"共情绑架"是谣言传播的核心动力。北京师范大学传播学实验室发现,当内容涉及孩子安全、健康养生、财产安全三大领域时,转发率会提升300%。去年刷屏的"迷魂香皂"谣言,正是利用家长对儿童安全的焦虑,仅用12小时就形成百万级传播。而"养老金新政"类谣言,则精准击中对未来不确定性的恐慌。

平台经济客观上助长了谣言产业化。调查显示,头部谣言账号月广告分成可达15万元,背后是完整的选题、撰写、分发产业链。某些养生类账号甚至形成"谣言-带货"闭环:先炮制"某物致癌"的恐慌,再推销"解毒"产品。更隐蔽的是,部分自媒体会刻意制造争议话题,通过评论区对立双方互撕来提升互动率。

破解谣言困局需要三重防御:遇见震惊体标题先查证信源、看到煽情图片反向搜索核实、遇到专业术语查阅权威解释。微信推出的"谣言过滤器"功能显示,"中老年转发谣言"的刻板印象正在打破——21-30岁用户才是谣言传播的主力军。当我们意识到每次转发都在为谣言制造者贡献收益时,或许该重新思考:在信息洪流中,克制有时比热情更珍贵。

还没有评论,来说两句吧...